La notte di San Giovanni: fuochi, erbe e sogni nel cuore dell’estate

C’è una soglia tra il visibile e l’invisibile che si apre ogni anno, nella notte tra il 23 e il 24 giugno. È la notte di San Giovanni, in cui si intrecciano Cristianesimo e antichi culti solari, riti di protezione e magie d’amore, il profumo delle erbe e il crepitare dei fuochi. In Italia e in Europa, questa notte è una delle più dense di simboli, una vera eredità del tempo pagano trasfigurata nel calendario cristiano.

Ma cos’è davvero la notte di San Giovanni? E cosa ci raccontano le sue tradizioni, sopravvissute per secoli nei cortili, nei campi, nelle piazze?

Origini: un solstizio travestito da Santo

La festa di San Giovanni Battista cade il 24 giugno, a ridosso del solstizio d’estate (21 giugno). In molte culture europee, le celebrazioni solstiziali vennero cristianizzate nei secoli, assumendo nomi e volti della nuova fede, ma conservando gran parte dei riti antichi.

Il solstizio rappresentava il momento di massima potenza solare, ma anche l’inizio della discesa verso le tenebre e l’inverno: un’apertura tra i mondi, un momento favorevole per raccogliere erbe, scacciare il male, interrogare il destino. Non è un caso che proprio Giovanni Battista, precursore di Cristo e profeta di passaggio, sia stato scelto come figura liminale per questo giorno.

L’acqua, il fuoco, le erbe: simboli di una notte magica

I tre elementi chiave della notte di San Giovanni sono l’acqua, il fuoco e le erbe, ognuno carico di una forza apotropaica e divinatoria.

- Il fuoco: ovunque, dai Pirenei alla Calabria, si accendevano falò per allontanare il male e garantire fertilità. In Trentino e in Sardegna si parla ancora dei fuochi di San Giovanni, attorno a cui si danzava per propiziare salute e amore.

- L’acqua: simbolo di purificazione e soglia. In molte zone d’Italia si raccoglieva la guazza di San Giovanni — la rugiada del mattino del 24 giugno — che si credeva miracolosa. A Roma, era usanza fare il bagno nelle fontane o lavarsi con l’acqua odorosa, preparata la sera prima con fiori e piante raccolte nei campi (lavanda, iperico, artemisia, salvia, menta).

- Le erbe: si dice che in questa notte le piante medicinali raggiungano il loro massimo potere. Nelle tradizioni italiane e francesi, l’iperico (detto erba di San Giovanni), la verbena, l’artemisia e la ruta venivano raccolte e appese sulle porte o bruciate nei falò. A Napoli si preparava l’acqua di San Giovanni, un infuso con fiori freschi lasciati tutta la notte all’aperto, da usare come lavacro propiziatorio.

Tradizioni in Europa: fuochi baltici, sogni scandinavi e noci italiane

In tutta Europa, la notte del 23 giugno è associata a riti di passaggio, auspici amorosi e pratiche divinatorie.

- In Lettonia e Lituania, la festa di Jāņi è ancora oggi una delle più importanti: si raccolgono fiori di campo, li si intrecciano in corone e si accendono enormi falò sui prati. La notte si passa all’aperto, cantando canti tradizionali (dainas) fino all’alba.

- In Svezia, sebbene il midsommar venga oggi celebrato nel sabato tra il 20 e il 26 giugno, la tradizione richiama antichi riti solstiziali. Le ragazze mettevano sotto il cuscino sette tipi di erbe e fiori raccolti in silenzio per sognare il futuro sposo.

- In Italia, oltre ai fuochi, è celebre il rito delle noci di San Giovanni: in Emilia-Romagna, Marche e Campania si raccolgono le noci ancora acerbe nella notte tra il 23 e il 24 giugno, per preparare il nocino, liquore dalle proprietà protettive. Si crede che solo chi ha mani pure possa raccoglierle, preferibilmente a piedi scalzi, immersi nella rugiada.

- In Spagna e in particolare a Saragozza, dove ho avuto il piacere di trascorrere la notte di San Giovanni quest’anno, si accendono quattrodici grandi fuochi (hoguera) in diversi quartieri della città. Si realizzano i chufas, pupazzi di paglia che rappresentano pensieri negativi e si bruciano sulla hoguera per liberarsene. Vengono bruciati anche fogli di carta contenenti liste di desideri o di ciò di cui ci si vuole liberare, in un gesto simbolico di purificazione.

Soglie e presagi: il cuore simbolico della festa

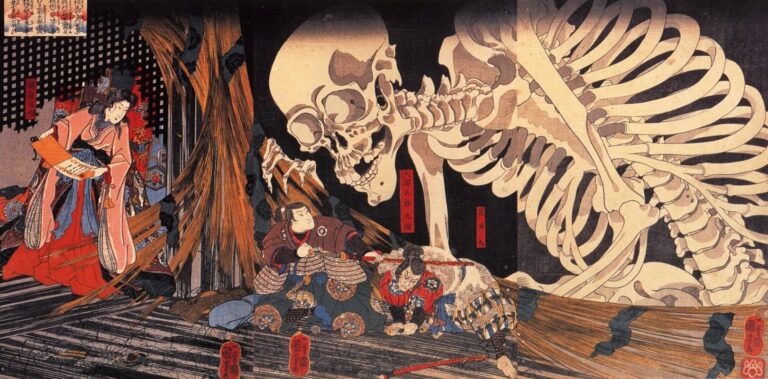

In ogni cultura che ha celebrato questa notte, ricorre l’idea di soglia: tra luce e buio, tra visibile e invisibile, tra passato e futuro. È un momento in cui si aprono gli spiragli del destino, si parla con gli spiriti, si accolgono presagi.

Molte leggende popolari narrano di streghe che si radunavano proprio in questa notte: si pensava che il potere magico fosse più forte, e che gli spiriti potessero attraversare il mondo degli uomini.

Ed è forse proprio in questo incrocio tra sacro e profano, tra paura e desiderio, che la notte di San Giovanni ci parla ancora oggi.

Letture consigliate

- AA.VV., Le erbe di san Giovanni e i racconti del Solstizio, Erbarie, 2022

- Giuseppe Cocchiara, Storia del folklore in Italia, Sellerio, 1981

- Mircea Eliade, Il mito dell’eterno ritorno, Edizioni Lindau, 2018

Per approfondire miti e folklore dal mondo, segui il mio blog.