Veggenti, sacerdotesse e streghe: il femminile liminale tra storia e mito

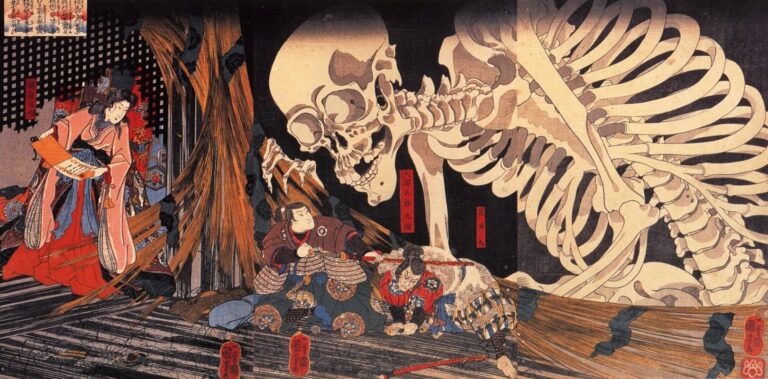

Il femminile, in ogni tempo, è stato percepito come soglia: un varco sottile tra il visibile e l’invisibile, tra la vita che si genera e la morte che trasforma. Le donne che camminavano su questa linea di confine — veggenti, sacerdotesse, streghe — erano considerate depositarie di un potere tanto misterioso quanto temuto: la capacità di vedere oltre, di parlare con gli spiriti, di leggere i segni del destino.

Il loro sapere non nasceva da una scienza codificata, ma da un’intuizione antica, da un linguaggio simbolico che unisce la natura, il corpo e il divino. Oggi, a distanza di secoli, la loro figura continua ad affascinare, richiamandoci a un mondo in cui la magia non era superstizione, ma conoscenza profonda del mondo.

Il principio femminile nella storia e nel mito

La figura della donna come figura mediatrice tra comunità umana e potenze altre ha radici antropologiche profonde. Molti popoli conoscono le figure di veggenti, ostetrico-guaritrici, sacerdotesse vergini, streghe dei margini, sante estatiche, donne che cantano il destino. Questo perché da sempre la femminilità è associata ai cicli naturali, alla nascita e alla morte, alla capacità di entrare in contatto con il mondo invisibile.

Il femminile è spesso costruito socialmente come soglia: tra vita e morte (nascita, cura, lamento funebre), tra interno ed esterno (casa, comunità), tra purezza e pericolo, tra parola umana e linguaggio degli dèi o degli spiriti.

In termini antropologici Victor Turner parlava di funzione liminale: il femminile occupa lo spazio nebuloso in cui le categorie si sospendono e la trasformazione diventa possibile. È proprio in quello spazio che la comunità proietta desideri, paure, poteri.

Storicamente, questo spazio è stato dapprima valorizzato, poi patologizzato e perseguitato (si pensi alle accuse di stregoneria e alla caccia alle streghe).

Seiðr, Seiðkona e Vǫlva nel mondo norreno

Tra i popoli scandinavi, la magia femminile si esprimeva nel seiðr, un’arte fatta di pratiche magico-estatiche comprendenti divinazione, manipolazione del fato, invio di malie o malattie, attrazione/espulsione di spiriti, metamorfosi o viaggi dell’anima.

Le testimonianze relative al seiðr sono sparse: si può citare la poesia eddica (Vǫluspá), le saghe islandesi (Eiríks saga rauða, Vatnsdæla saga, Örvar-Odds saga), l’Heimskringla (Snorri: Ynglinga saga), ma anche letteratura agiografica, e riferimenti esterni (autori latini).

Il seiðr era appannaggio principalmente delle donne: si attesta che in Scandinavia venisse esercitato anche da uomini, ma per costoro era ritenuto altamente sconveniente a motivo del suo legame con pratiche oscene.

Snorri racconta che la dea Freyja insegnò il seiðr agli Æsir; Odino lo apprese, così come Loki, che subì lo stigma di ergi (“non‑virilità”, “devianza di genere/ruolo”), come si narra nella Lokasenna.

La maga o donna del seiðr era anticamente detta seiðkona. Nelle saghe, questo termine è spesso funzionalmente equivalente – ma non identico – a vǫlva, letteralmente “portatrice di verga/bastone”: figura associata alla poesia visionaria (Vǫluspá), a viaggi itineranti e consultazioni oracolari.

La descrizione più ricca di una sessione di seiðr si trova nella Eiríks saga rauða, nel capitolo noto come La visita di Þorbjörg lítilvǫlva (“Þorbjörg la piccola vǫlva”) presso la fattoria di Þorkell durante un periodo di carestia in Groenlandia. La vǫlva arriva con abiti rituali elaborati, un bastone, guanti e cappuccio di pelliccia; chiede un alto sedile (seiðhjallr). Viene affiancata da un coro di donne; manca però la cantante giusta finché la cristiana Guðríð, pur riluttante, intona il vardlokkur, il “canto che richiama gli spiriti guardiani”. Gli spiriti rispondono, e la vǫlva profetizza abbondanza e destino individuale.

Profetesse celtiche e germaniche

All’inizio dell’epopea irlandese Táin Bó Cuailnge, il testo centrale del ciclo dell’Ulster, la giovane Fedelm – bionda, armata e in viaggio su un carro – dichiara di avere appreso in Alba l’arte profetica fino a padroneggiare l’imbas forosnai (“conoscenza illuminante”). Alla richiesta profetica della regina Medb annuncia “sangue rosso, vedo rosso”, segno di una catastrofe imminente. La scena intreccia guerra, femminilità, arte poetica e potere visionario.

Lo storico romano Tacito menziona più profetesse germaniche: tra queste Veleda, venerata dai Bructeri, la cui autorità oracolare influenzò le guerre batave del I secolo. Tacito lega la loro credibilità al presunto primitivismo germanico e all’idea romana di un carisma femminile selvatico, ma testimonia comunque che la parola profetica femminile poteva muovere eserciti.

Sibille e Vestali nel mondo greco-romano

Nella Grecia antica, la Pizia di Delfi era la voce di Apollo: seduta sul tripode, inalava i vapori che si sprigionavano da una fenditura nel tempio e parlava un linguaggio enigmatico, interpretato dai sacerdoti. Le fonti antiche (Erodoto, Plutarco, Diodoro) la collocano in stato ispirato, derivante dall’essere direttamente in contatto con il respiro di Apollo (pneuma).

Una tradizione simile è rappresentata dalle Sibille, vergini profetiche ispirate da un dio (solitamente Apollo), in grado di fornire predizioni e responsi.

Nella Roma arcaica, le Vestali custodivano il fuoco sacro alla dea Vesta, proteggendo la città e vegliando sugli auspici. Erano sacerdotesse istituzionalizzate, scelte bambine e vincolate a trent’anni di castità rituale: il loro corpo verginale era garanzia della purezza del fuoco e, per estensione, di Roma stessa.

Quelli di Sibille e Vestali erano ruoli liminali, dove il femminile diventava garante dell’equilibrio tra il mondo degli uomini e quello degli dèi.

Il sospetto e la paura

Con l’avvento del Cristianesimo e l’affermarsi delle strutture patriarcali, il ruolo femminile legato al sacro subisce un lento processo di demonizzazione.

Le stesse donne che un tempo erano onorate come guaritrici o veggenti diventano oggetto di sospetto: la parola strega diviene sinonimo di pericolo, di patto con il demonio.

La caccia alle streghe dei secoli tardo-medievali e moderni è, in parte, l’eco di questo conflitto: il sapere femminile legato al corpo, alla natura e ai cicli della terra viene perseguitato, cancellato o ridotto a superstizione.

Il femminile come custode di un sapere che parla ai giorni nostri

Riscoprire le figure storiche e mitiche di veggenti, sacerdotesse e guaritrici significa accorgersi che quel femminile non appartiene solo al mondo antico. Significa confrontarsi con un archetipo che parla ancora al nostro tempo.

Il femminile liminale, lungi dall’essere solo un residuo del passato, ci offre un linguaggio universale di connessione con la natura, con i cicli del tempo e con le profondità dell’animo umano.

Guardare alla vǫlva nordica, alla Pizia o alle donne-sapienti delle tradizioni popolari significa ritrovare un’eredità di ascolto, intuizione e trasformazione: un sapere che non pretende di dominare la realtà, ma di comprenderla, accompagnarla e, quando necessario, guarirla.

Letture consigliate

- Hilda R. Ellis Davidson, Gods and Myths of Northern Europe, Penguin, 1964

- Gianna Chiesa Isnardi, I miti nordici, Longanesi, 2020

- Mircea Eliade, Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, Edizioni Mediterranee, 1983

- Neil Price, The Viking Way: Magic and Mind in Late Iron Age Scandinavia, Oxbow Books, 2019

Se vuoi scoprire dei libri con una veggente cieca come protagonista, ponte tra la tundra preistorica abitata dagli uomini e gli dèi che vivono oltre la Soglia, scopri i miei libri: I sangue della veggente e La scelta della Dea (disponibili anche su Amazon).

Per approfondire miti e folklore dal mondo, segui il mio blog.